Als Johnny Utah in den Schlund der Monsterwelle eintauchte, verdoppelte sich das Bild und es kam ihm vor, als ob er dieselbe Szene vor langer Zeit exakt so schon mal erlebt hatte.

GMT + 11h = Melbourne. 4 a.m. Australian Eastern Daylight Time

Eine kleine Gruppe Männer und Frauen stand fröstelnd auf der Straße, die oberhalb des Bells Beach verlief. In dieser Stunde der Dämmerung, in der die Nacht noch nicht gänzlich vorüber, aber der Tag auch nicht vollends angebrochen war, konnten sie weit im Osten über der Tasmanischen See ausmachen, wie sich die leicht rötliche Scheibe der Sonne gerade träge aus der Krümmung des Ozeans herausschälte. Fünf Personen trugen dünne Neoprenanzüge, die restlichen Teilnehmer waren in legere Jeans und Shirts gekleidet. Die Gruppe spähte mit Ferngläsern aufs Meer hinaus, um jede eventuelle Bewegung des in dieser Minute noch spiegelglatten Pazifiks zu registrieren.

Auf die Monsterwelle warten

Das Meteorologische Institut des Staates New South Wales hatte kurz nach Mitternacht eine Tsunamiwarnung herausgegeben. Verursacht durch ein Erdbeben, dessen Epizentrum in eintausend Meilen Entfernung vor der australischen Südostküste lag, von wo aus sich die Flut in rasendem Tempo der Küste näherte. Das war nun der Moment, den sie seit Tagen in fiebriger Anspannung herbeigesehnt hatten. Bereits gegen ein Uhr waren sie aus ihren Fahrzeugen geklettert und warteten ungeduldig auf das Eintreffen der gewaltigen Wogen.

»Sie kommt«, flüsterte andächtig Peggy Waleska, eine überaus talentierte Juniorensurferin aus San Diego.

»Endlich ist es soweit.« John Utah erhob seine Hände auf Brusthöhe und bekreuzigte sich zweimal.

Die Frauen umarmten Johnny, einige seiner Freunde klopften ihm ermunternd auf die Schulter. Frank Pesci startete den Honda-Jetski und beförderte in dieser als Tow-in bezeichneten Methode seinen Kumpel John Utah knapp achthundert Meter ins nun langsam unruhiger schäumende Wasser hinaus.

»Good luck, Johnny! Das wird ein Ritt für die Ewigkeit.« Dann tuckerte er zurück ans Ufer und gesellte sich zum Rest der Gruppe, die mittlerweile um zwei Sportjournalisten, die für die Melbourne Sun und den Sydney Herald berichteten, angewachsen war.

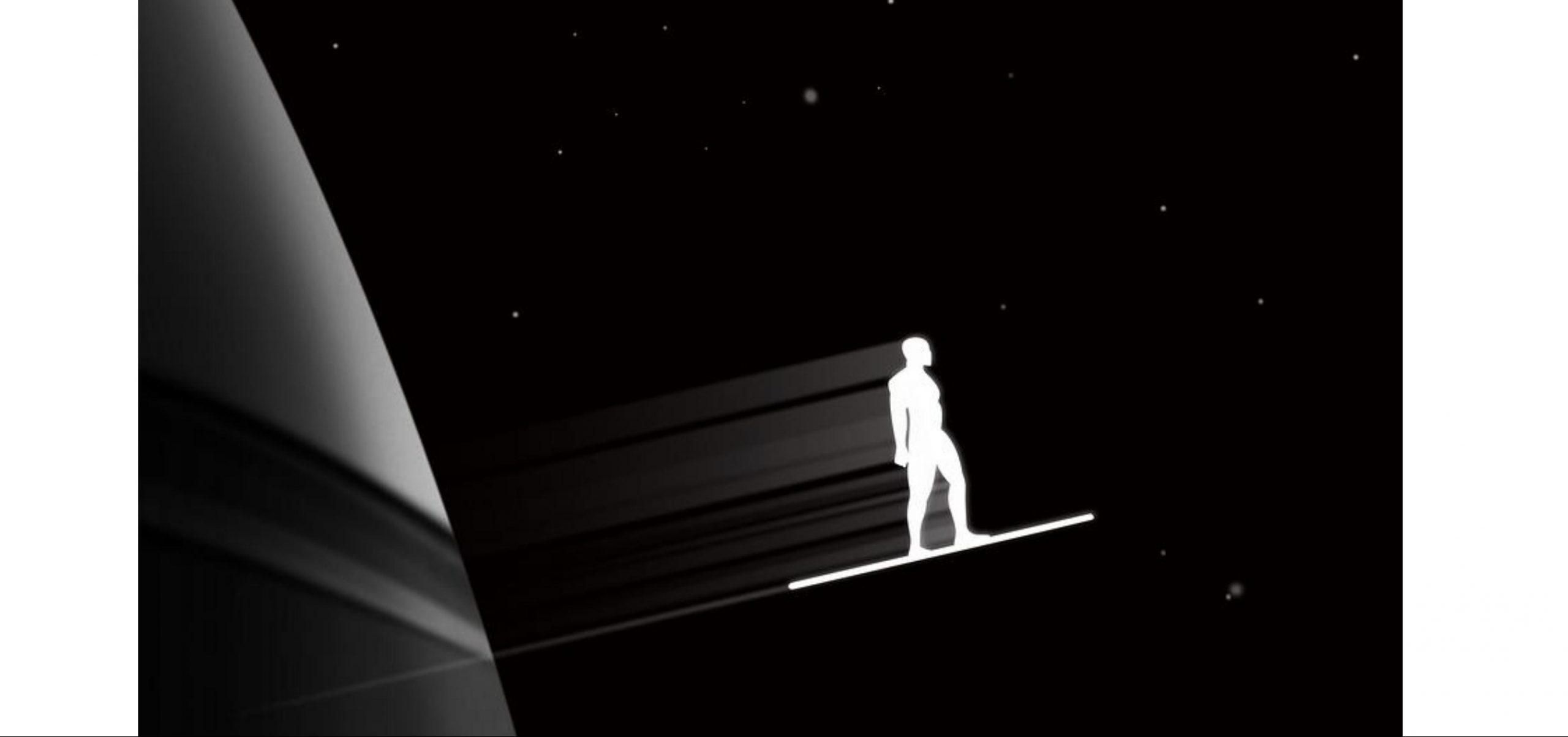

Kurz vor vier Uhr morgens an diesem sicherlich wieder heiß werdenden Tag am Surf Coast Shire rollte sie endlich heran: die von allen seit Monaten ersehnte Monsterwelle. Der Profisurfer John Utah paddelte ihr platt ausgestreckt auf seinem sechs Fuß langen Proctor-Board entgegen, stemmte sich zuerst auf die Knie und richtete daraufhin seinen athletischen Körper, mit dem er als Coverboy auf den Titelseiten jedes Hochglanzmagazins bestehen könnte, in die Höhe, bevor er mit den Zehen in die beiden auf dem Brett montierten Gummischlaufen glitt. In leicht nach vorne gebeugter Haltung erwischte er den Kamm der Big Wave und bezähmte sie nun in kleinen Schwüngen.

In die Welle eintauchen

Das müssen über dreißig Meter sein, schoss es ihm durch den Kopf. Damit würde er den zwei Jahre alten Rekord von Garrett McNamara, den dieser an einem Novembernachmittag vor der portugiesischen Atlantikküste aufgestellt hatte, endlich brechen. Im vergangenen Winter erreichte die Brandung in der Woche der Quicksilver Competition vor Oahu, auf die er so große Hoffnungen gesetzt hatte, nicht die für neue Eintragungen ins Guinessbuch erforderliche Höhe, und er war damals enttäuscht von Hawaii zurück nach Kalifornien geflogen.

Während Johnny mit atemberaubender Geschwindigkeit in seinem silberfarbenen Dress über den Scheitel des thalassischen Ungetüms wedelte und mit geschultem Blick den Eingang zur Tube suchte, bemerkte er erstaunt, dass sich das Bild vor ihm verdoppelt hatte. Es machte auf ihn den Eindruck, als erkenne er in dieser Sekunde nicht nur eine Dünung und eine Gischt, sondern jeweils zwei von ihnen hintereinander, deren Konturen sich kaum wahrnehmbar überlappten, sodass die gebogenen Umrisse der Wellenform nunmehr wie unterstrichen oder – exakter ausgedrückt – umflimmert von dünneren Linien in blasseren Farben erschienen.

Für den Bruchteil einer Sekunde wurde in ihm die Vorstellung geweckt, dass er diese Szene nicht zum ersten Mal durchlebte. Kurz vor Erreichen der Einfahrt zum Tunnel erhärtete sich sein Verdacht, dass er sich jetzt unversehens in einem Raum befand, der ihm nicht neu anmutete, sondern stattdessen an einen Punkt zurückgekehrt zu sein, an dem er sich bereits mehrmals aufgehalten hatte.

»Er ist gestürzt«, schrie Peggy hysterisch. »Wir müssen Johnny sofort aus dem Weißwasser rausholen.«

»Bist du lebensmüde? Der Wellengang ist zu gigantisch. Die Brecher würde keiner von uns überstehen.« Frank Pesci starrte mit feucht schimmernden Augen auf die Stelle, an der er seinen Freund John Utah zum letzten Mal und für ewig in die Tiefe der Tasmanischen See hatte eintauchen sehen.

Für die Reporter: ein Spinner weniger

»Lass uns heimfahren. Wir haben lange genug hier unsere Zeit vertrödelt. Hat es wieder einen von diesen Verrückten erwischt.« Donald Walsh von der Sun guckte auf seine Uhr. »Dann sind wir pünktlich zum Frühstück zurück in unseren Redaktionen.«

»Da sagst du was. Mal schau‘n, ob wir unterwegs noch einen starken Kaffee auftreiben können. Ich musste wegen dieses missglückten Spektakels echt früh raus aus den Federn. Manchmal verfluche ich meinen Job. Ist mittlerweile der zehnte tote Extremsurfer an diesem Strand seit vergangenem September. So langsam wird es langweilig.« Der Kollege vom Herald gähnte herzhaft.

»Ohne diese Spinner, gäb’s aber weniger zu schreiben für uns.«

Ohne sich umzudrehen stiegen die beiden Reporter in ihren anthrazitgrauen Chrysler Voyager und machten sich auf die Suche nach dem nächstgelegenen Starbucks.

Bild von Lerey Eric auf Pixabay