Warum Lila und ich uns von der ersten Sekunde an gut verstanden, und weshalb ich sie seit fünf Jahren nicht mehr gesehen habe.

In der Geschlossenen

Wie ein Vorwort

Die junge Frau, die mir im Flur der geschlossenen Abteilung barfuß entgegenkam, taumelte plötzlich und drohte seitlich wegzukippen. Obwohl ich selbst noch sehr wacklig beisammen war, gelang es mir im letzten Moment, sie aufzufangen, bevor sie auf das mit Kaffee- und Colaflecken übersäte Linoleum stürzte. »Danke«, hauchte sie , und zwei Sekunden lang spürte ich in meinen Fingerspitzen, wie ihr Herz laut und schnell schlug. Von oben sah ich auf verfilzte, schwarze Locken herunter. Als sie den Kopf langsam hob, blickte ich in das hübsche Gesicht eines verwirrten Mädchens mit unübersehbar afrikanischen Wurzeln.

»Wo ist der Oberarzt?«, stieß sie hervor.

»Warum«, fragte ich zurück.

»Weil ich den Drecksack umbringe. Und den nichtsnutzigen Pfleger, der mich vorhin anpacken wollte, werde ich direkt in einem Aufwasch killen.«

»Beruhige dich!«, sagte ich. »Wenn du einen tötest, werden vier neue auferstehen. Es ist bei ihnen wie mit der Hydra.«

»Hydra, Hydra …«, äffte sie mich nach, und ihre perlweißen Zähne funkelten im grellen Neonlicht der Klinik. »Rede nicht so schlau daher. Verrate mir lieber, wie du heißt. Oder soll ich dich zuerst aufschlitzen?«

»Henning, und wer bist du?«

»Lila«, flüsterte sie und brach in Tränen aus.

In diesem Moment, in dem sie immer noch in meinen Armen lag, hatte ich sie ins Herz geschlossen.

Frösteln an einem Hochsommertag

Während ich schreibe, strahlt die Sonne von einem azurblauen Himmel herab, und die Menschen wimmeln in verschwitzten Hemden, Shorts und Badelatschen an dem Café vorbei, auf dessen Terrasse ich im Sommer so gerne sitze, Zeitung lese und die Schiffe auf dem Strom beobachte. Die Erinnerungen an meine Zeit in der Psychiatrie, die mitunter so weit weg erscheint, holen mich ein und trotz der dreißig Grad an diesem Hochsommertag fröstelt mich, sodass ich mir eine Kapuzenjacke überziehe. In Gedanken schweife ich zurück in den Essensraum der Entgiftungsstation, in dem mich Lila füttern musste, weil ich dermaßen zitterte, dass ich weder Gabel noch Tasse zum Mund führen konnte. An jenen düsteren Novemberabenden, die in mir einen heftigen Blues hervorriefen, war sie es, die mich mit ihrer ungezwungenen Art häufig zum Lachen anstiftete. Wir unterhielten uns über Gott und die Welt, alberten herum, und sie brachte mich sogar dazu, mit ihr Monopoly zu zocken, obwohl ich Gesellschaftsspiele seit meiner Jugend hasste.

»Du hast vergessen, auf dem Opernplatz ein Hotel zu kaufen«, kicherte Lila.

»Na und? Wen juckt das?«

»Wirst du gleich sehen, wenn du mir Miete in der Schlossstraße bezahlen musst und pleite sein wirst. Mal schau’n, ob ich dann Lust habe, dir Kohle zu leihen.«

»Halt wie im richtigen Leben«, brummte ich und schnorrte eine selbstgedrehte Zigarette von meinem Zimmernachbarn.

Obwohl uns altersmäßig zwei Jahrzehnte trennten, verstanden wir uns von der ersten Minute an ausgezeichnet. Lilas infolge von Chrystal und Zauberpilzen anfangs konfuser Zustand war innerhalb von 48 Stunden einer ansteckenden Heiterkeit gewichen. Ich genoss im wahrsten Sinne des Wortes die Augenblicke mit ihr. Wenn sie die Lider schelmisch auf- und niederschlug und dabei lächelte, fühlte ich mich mit einem Mal verjüngt. Mitunter schien ich den Grund meines Aufenthalts im Krankenhaus vergessen zu haben und gab mich dem Irrglauben hin, gemeinsam mit Lila einen Urlaub an diesem merkwürdigen Ort zu verbringen. Sie sprach weder zu laut noch zu leise, weder zu tief noch zu hoch. Wenn sie mir Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend erzählte, konnte ich Nachmittage lang zuhören ohne dabei abzuschalten oder zu ermüden. Es war die Stimme einer verschwenderisch Gebenden. Einer Schwärmenden und gleichzeitig Tiefverletzten. Einer, die liebte und sich selbst als nicht liebenswert empfand. Eine junge Frau, die mich erstaunte, weil sie so vieles wusste und verstand, um einige Minuten danach in Grübeln und tiefes Zweifeln zu verfallen. Die mir ins Gesicht strahlte: »Ich mag es, Party zu feiern« und zwei Sekunden später zischte: »Man sollte sie alle abmurksen. Keiner ist es wert, dass er mit seinen verschwitzten Füßen stinkende Abdrücke auf dieser Welt hinterlässt.«

Neigung zum Sekundenschlaf

Ich gähne herzhaft, denn die vielen Entzüge, die ich in den vergangenen Jahren absolviert habe, vererbten mir als Langfristwirkung eine Neigung zum Sekundenschlaf, der mich an den unmöglichsten Orten einpennen lässt. Ich gebe der hübschen Kellnerin mit der biegsamen Figur einer rumänischen Bodenturnerin und den handballgroßen Brüsten ein Zeichen, dass ich zahlen möchte. Sie sagt: »Zwei Kaffee: fünf Euro.«

Ich antworte: »Machen Sie sieben«, und lege einen Zehner auf den Tisch. Während sie sich bedankt und das Wechselgeld abzählt, ertappe ich mich in Gedanken dabei, dass ich ihr gerne das schwarze T- Shirt, auf dem in pinken Lettern der Name des Restaurants prangt, über den Kopf ziehen möchte, um zu prüfen, ob die Möpse echt sind. Ich verscheuche die Überlegungen und stehe schweigend auf.

Trotz der zwanzig Valium, die träge wie winzige pharmazeutische U-Boote in meiner Blutbahn herumschwammen, schaffte es Lila, mich aus meiner Lethargie zu reißen und mir die Freude am Leben zurückzugeben. Selbst an einem so gottverdammten Ort wie der Geschlossenen Abteilung, in dem sich Hardcore-Alkoholiker und Junkies auf engstem Raum anödeten. Ihre Stimmungsschwankungen und innere Zerrissenheit erinnerten mich an meine eigene Jugend. Als ich noch stolz darauf war, an allem zu zweifeln und nichts für heilig erachtete. Um tags darauf in Zorn über die zu nichts führende Sinnlosigkeit zu geraten und zu saufen. Die abgrundtiefe Skepsis gegenüber jeglichen Wahrheiten hatte mich zuerst stoisch werden und dann abstumpfen lassen. Den immer häufiger auftretenden Weltschmerz bekämpfte ich mit Alkohol. Lilas Unbekümmertheit holte mich in jenem nasskalten Spätherbst zurück zu den Gläubigen.

Jenen, die das Lächeln einer schwarzen Aphrodite anbeten und für die natürliche Schönheit Balsam auf die kranke Seele bedeutet. Abends saßen wir lange beisammen und hielten uns an den Händen, bevor wir in unsere Zimmer zu den tief schnarchenden Mitpatienten aufbrachen. Nachts lag ich oft wach und dachte über Lila nach.

Die Borderlinerin

Wie geschockt war ich, als eines Morgens die athletische Pflegerin im schwarzen enganliegenden Trainingsanzug zu mir gelaufen kam und mich aufforderte, ihr schnell zu Lila zu folgen. Die saß blutüberströmt auf einem Stuhl neben ihrem Bett und starrte mich aus tieftraurigen Augen an. »Ich musste es tun. Der Druck wurde zu groß. Verstehst du das, Henning?«

»Ja«, flüsterte ich. In diesem Moment unfähig, mehr zu sagen.

»Wir werden Sie in eine andere Abteilung verlegen«, erklärte eine junge Ärztin, die neben Lila kniete und deren Wunden verband.

»Wirst du mich dort besuchen?«, fragte Lila.

»Natürlich«, log ich. Denn sie würden mich so rasch nicht aus der Geschlossenen rauslassen.

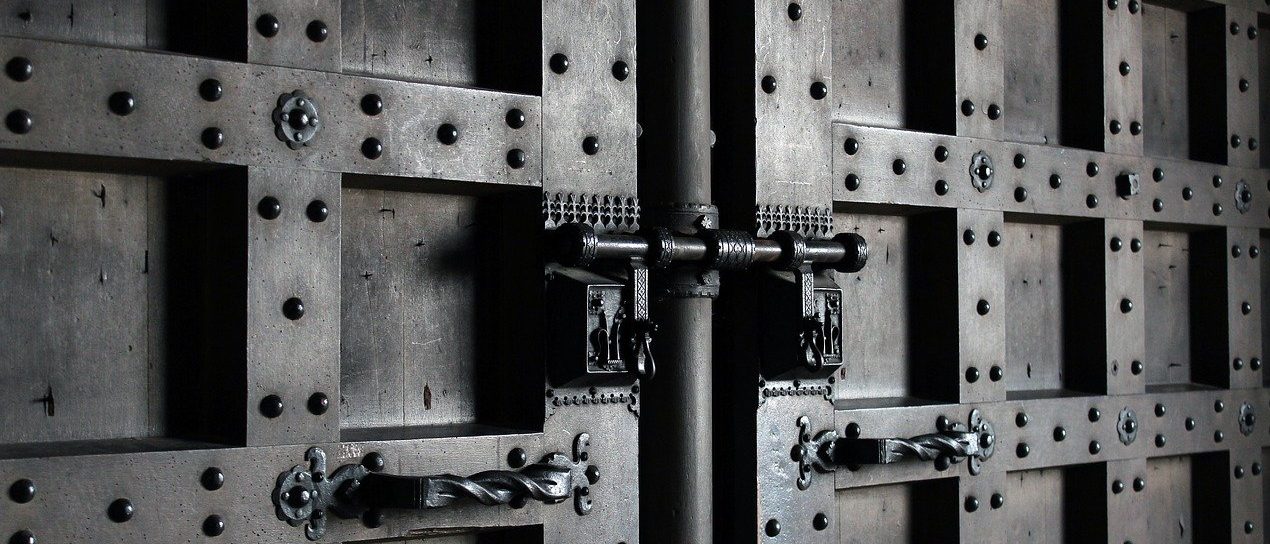

An der dick gepanzerten Ausgangstür verabschiedeten wir uns. Die Krankenschwester tippte einen fünfstelligen Code in die an der Wand befestigte Tastatur, die beiden Flügel des Portals glitten mit einem leisen Summen auseinander und gaben für einige Sekunden den Blick frei in die Außenwelt. Ein bulliger Pfleger, den ich zum ersten Mal sah, packte Lila an der Schulter und bugsierte sie hinaus in die unendlich langen Korridore des psychiatrischen Krankenhauses. Sie drehte sich ein letztes Mal um, weil sie mir zuwinken wollte. Ich hatte mich jedoch bereits abgewandt, da ich tränenreiche Lebewohlszenen nicht leiden konnte.

Auf dem riesigen Parkplatz neben der Endhaltestelle der S-Bahn steht einsam mein alter, klappriger Golf. Die rote Farbe platzt von den Kotflügeln und Türen ab. Darunter kommen Roststellen zum Vorschein. Die Karre hat bereits 400.000 Kilometer auf dem Buckel und fährt immer noch. Ich klemme mich hinters Steuer. Die Hitze staut sich im Innenraum wie in einem Gewächshaus am Amazonas. Mir bricht der Schweiß aus, und ich fluche leise. Während ich nach Hause tuckere, umklammern meine Hände das klebrige Plastik des Lenkrads, unter mir flirrt der Asphalt in der Hitze. Wie es Lila wohl gehen mag? Ob sie noch lebt? Trotz des schönen Sommertags schießen mir trübe Gedanken durch den Kopf. Ich habe Lila, nachdem sie durch die dicke Tür geschritten war, nie wiedergesehen. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Wie oft hatten wir uns darüber unterhalten, uns draußen wie normale Bürger in einem Alte-Oma-Café zu Tee und Gebäck zu verabreden. Endlich weg von Alkohol, Mescalin und Pilzen. Uns gegenseitig beim Clean-werden zu unterstützen. Drei Entzüge später gelang es mir, den Wahnsinn fürs Erste zu stoppen. Soll ich mich aufraffen und all das zu Papier bringen, was seither passiert ist? Von der Unmöglichkeit der Rückkehr ins frühere Leben berichten? All denen die Illusion rauben, die es ebenfalls versuchen wollen?

Vor fünfeinhalb Jahren, als wir uns im dunklen November das erste Mal begegnet waren, hatte Lila mit dem Blut, das ihre Arme und Oberschenkel heruntergelaufen war, an die weißgetünchte Wand geschrieben: Liebe!

Genau darum geht es.

Bild von Maike und Björn Bröskamp auf Pixabay

Manchmal möchte ich, weil ich eigentlich gerade keine Zeit habe, bloß schnell über den Text fliegen, weil der Titel so neugierig macht. Doch jedes Mal hält er mich fest und lässt mich bis zur letzten Zeile nicht mehr los. So geht es mir immer bei Hennings Geschichten.

Wie geil Du das schreibst… Ich fühlte mich direkt wieder drin in der einst für Wochen so vertrauten Umgebung. An die Lilas, Andres, Claudias und wie sie alle hießen. – Wobei ich immer meinemGrundsatz treu geblieben bin, niemals Adressen oder Nummern zu tauschen. – Jedes Ding hat seine Zeit und ich hatte nicht vor, dort Stammgast zu werden. – Und im echten Leben außerhalb der schützenden Wände hatte ich reichlich Freunde…oder was ich eben im alten Leben dafür hielt.