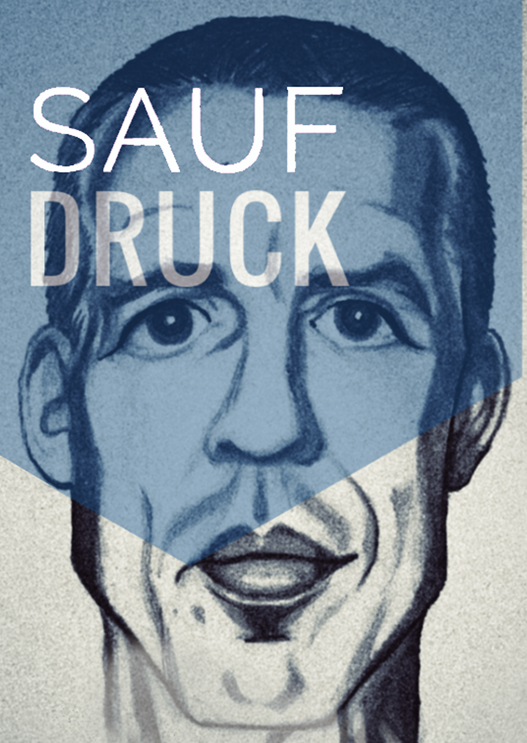

War das, was ich vergangene Nacht auf dem Friedhof gesehen hatte, eine Wahnvorstellung oder real gewesen? Oder: Weshalb die Kombi Wodka & Zauberpilze mitunter tödlich enden kann.

Hin und wieder spazierte ich abends über den großen Friedhof im Zentrum unserer Stadt. Anfangs aus purer Bequemlichkeit, um mir den Weg zur Promenade unten am Fluss zu ersparen. Die Anlage befand sich schräg gegenüber der breiten Chaussee, an deren anderem Ende ich damals in einem großen Appartementblock wohnte. In ihrem älteren Teil, in dem die Gräber seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt wurden, überwucherten Unkraut und Dornenranken die Begräbnisstätten. Hohe schattige Platanen säumten links und rechts die schmalen Wege. In der Mitte entdeckte ich einen liebevoll gestalteten Jugendstilbrunnen, der aber seit langer Zeit außer Betrieb zu sein schien, was ich an den dicken Kalkablagerungen an den Rändern erkennen konnte. Um ihn herum waren drei Bänke aus hartem Eschenholz in einem Halbkreis angeordnet, deren morsche Bohlen mich jedoch nicht zum Verweilen einluden. Nachdem ich diesen verzauberten Ort einige Male durchlaufen hatte, entschloss ich mich eines Tages allerdings doch, es mir dort mit einem Buch behaglich zu machen.

Ein Grab, das mich in seinen Bann zieht

In diesem abgelegenen Areal herrschten völlige Ruhe und Abgeschiedenheit. Gelegentlich vernahm ich den Gesang einer Amsel oder das Zwitschern der Drossel. Als ich meine ursprüngliche Scheu vor dem verwunschenen Platz überwunden hatte, wurde mir der Besuch an den sonnigen Tagen in Frühling und Sommer zum liebgewonnenen Ritual, das ich nach einigen Wochen um keinen Preis der Welt missen wollte. Bei gutem Wetter packte ich mir häufig ein kleines Picknick ein und verbrachte dort mit Romanen und Zeitungen den gesamten Nachmittag bis zum Anbruch der Dämmerung, bevor die Wächter die Tore gegen zweiundzwanzig Uhr schlossen.

Die Gräber, die ich rundum erspähte, wurden mir mit der Zeit immer vertrauter. Ab und an ertappte ich mich dabei, wie ich vor den Steinen kniend die mitunter stark verwitterten Buchstaben zu entziffern versuchte, um von den Namen auf die dahinterliegenden Schicksale der Personen zu spekulieren. Eine besondere Faszination, die sich im Laufe des Juni zu einer geradezu magischen Anziehungskraft auswuchs, übte eine große breitliegende Granitplatte auf mich aus, die an ihrer schwarzgrauen Oberfläche dermaßen glattpoliert war, dass sie eine Art märchenhaften Schimmer verbreitete. An sie gelehnt eine weibliche Bronzestatue, mit Patina überzogen und in etwa einen Meter siebzig hoch. Gekleidet in ein knöchellanges Gewand mit klassischem Faltenwurf wie eine antike römische Toga. Trotz des Metalls durchsichtig wirkend, sodass ich die schlanken Beine des Wesens erahnen konnte. Das Gesicht wunderschön hinter einem zarten, hauchdünnen Stoff verborgen mit einer Miene, die je nach Lichteinstrahlung zwischen melancholisch und geheimnisvoll wechselte. Auf den zu einem Knoten zusammengebundenen Haaren thronte ein kleiner Kranz. Wäre der Gedanke nicht so abstrus gewesen, hätte ich mir durchaus vorstellen können, die junge Frau zu einer Tasse Cappuccino in einem Café der Innenstadt einzuladen.

In der Mitte der Steinplatte las ich mit einiger Mühe die nahezu verblichene Inschrift:

Unserer geliebten Tochter ▪ Anna Lepsius.

*17. März 1846. †17. März 1871

Sie war mithin an ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag im Jahr der Reichsgründung gestorben. Wer mochte sie gewesen sein? Welche Todesursache hatte sie so jung dahingerafft? Warum lag sie als einzige in dem großen Grab? Weshalb feierte sie am selben Datum ihr Wiegenfest wie ich? War das ein Zufall, eine Laune des Schicksals? Je öfter ich den Platz besuchte, desto stärker verstrickte ich mich in romantische Fantasien. In der ersten Juliwoche bemerkte ich an mir, dass ich ohne Lektüre, einzig um ihre Silhouette zu betrachten, in den alten Bezirk eilte. Die Statue mit dem unergründlichen Lächeln und die verwilderte Begräbnisstätte zogen mich immer stärker in ihren Bann. Ich fühlte mich Anna unendlich nah, so als ob dort eine frühere Geliebte in Metall gegossen auf mich wartete. Es fehlte nicht viel, und ich hätte mich neben den Sockel, auf dem sie verführerisch stand, zum Schlafen hingelegt.

Zauberpilze

Nachdem ich einige Wochen lang die geheimnisvolle Schöne täglich betrachtet hatte, ließ ich mir von einer Freundin Anfang August eine kleine Metalldose angefüllt mit Psilo-Kapseln aushändigen. Sie züchtete die Pilze selber und vermengte das getrocknete Pulver in einem von ihr streng geheim gehaltenen Mischungsverhältnis. »Sei vorsichtig«, erklärte sie mir. »Du bist die Droge nicht gewöhnt. Das ist was anderes als dein üblicher Schnaps. Wirf nicht mehr als zwei davon ein.« Drei Tage darauf schlich ich mich um neun Uhr abends auf den Friedhof und hörte einige Zeit später, wie die Pforten zur Außenwelt geschlossen wurden. Ich war nun mit Anna alleine. Vor Geistern und Dämonen fürchtete ich mich nicht, denn denen begegnete ich zur Genüge in meinen Träumen. Über mir wölbte sich ein sternenklarer Himmel, der die Nacht in einen milden Glanz eintauchte.

Ich schluckte zu jeder vollen Stunde jeweils zwei Dragees. Die Sinne wurden heiter, meine Seele fühlte sich zunehmend leicht an. Ich empfand mich in diesem Moment als eins mit dem Universum. Sobald die Uhr Mitternacht anzeigte, stieg leichter Nebel aus dem Boden empor. In die Figur schien mit einem Mal Leben zu geraten. Erst nahezu unmerklich, daraufhin deutlicher werdend, bewegte sie Arme und Beine. So als ob sie nach den vielen Jahrzehnten, die sie starr an den Stein gestützt verbracht hatte, zuerst vorsichtig ausprobieren wollte, inwieweit sie ihre steifen Glieder überhaupt noch rühren konnte. Ich starrte mit weit geöffneten Augen auf das gespenstische Schauspiel.

Sie nahm daraufhin den funkelnden Lorbeer vom Haupt und entfernte den Schleier, hob ihr Gesicht dem fahlen Licht des Mondes entgegen und rief plötzlich leidenschaftlich aus: »Mein Geliebter, hast du mich doch nicht vergessen! Deinetwegen bin ich an meinem Geburtstag ins Wasser gegangen.« Bis in meine Haarwurzeln erbebend erkannte ich den wohlvertrauten Klang, die lachenden Augen und das weiche, runde Kinn. »Saskia«, schrie ich mit erschrockener Stimme. »Wo kommst du her?«

Sie flocht mir die metallenen Arme um den Hals und berührte meine Wangen mit ihren Lippen aus Bronze.

»Ich habe über hundert Jahre auf dich gewartet. Deinen Tod auf dem Schlachtfeld in Sedan konnte ich nie verwinden. Endlich bist du bei mir angelangt.« Wir sanken gemeinsam auf dem feuchten Gras ihrer Ruhestatt nieder.

»Saskia, lass mich gehen. Du bist ein Geist, ich lebe jedoch.«

»Es ist ein Doppelgrab. Die zweite Hälfte ist für dich reserviert.«

Ich lag rücklings auf dem Boden, alle viere von mir gestreckt, war wie gelähmt und konnte keinen Teil meines Körpers regen. Auf mir lastete ein unerträglicher Druck, der mir die Luft zum Atmen abdrosselte. Um meine Brust und Oberschenkel wanden sich milchig-kalte Schlingpflanzen, die mich in die Tiefe des Erdreichs zogen. Saskia hatte sich breitbeinig über mir aufgebaut und lächelte nun mit zahnlosem Mund: »Nochmal wirst du mich nicht verlassen.« Danach verlor ich das Bewusstsein.

Böse Erinnerung unter der Dusche

Als ich vollständig angezogen in meinem Bett erwachte, stand die Sonne bereits hoch im Süden. Ein heißer Sommertag kündigte sich an. In meinem Kopf rumorte es, die Glieder schmerzten, mir brach der Schweiß aus. Neben mir die Pillenschachtel und eine halbleere Flasche Wodka. Hatte ich das alles nur geträumt? In der rechten Hand hielt ich eine welke Blume, in der linken umklammerte ich eine grüne Spange, Hemd und Hose waren verdreckt. Ich wankte ins Bad, warf die Kleidung in die Ecke und hetzte unter die Dusche. Das abwechselnd heiße und kalte Wasser, das ich über meine Schultern laufen ließ, beruhigte mein fiebriges Nervenkostüm. Ich werde ab sofort den Friedhof meiden, entschied ich spontan. Meine gute Laune kehrte schlagartig zurück. Mit dem letzten Tropfen, der aus dem Hahn rann, schüttelte ich die Spukgestalt der vergangenen Nacht ab. Während ich mich abtrocknete, pfiff ich vergnügt ein uraltes Soldatenlied vor mich hin.

Auf den Fliesen neben meinen bloßen Füßen bildete sich eine rote Lache, die sich rasend schnell vergrößerte. Was ist das? Ein tödlicher Schreck durchzuckte mein Herz. Ich blickte an mir hinunter. In meiner Bauchdecke klaffte ein riesiges Loch, aus dem die Eingeweide hervorquollen. Wie von einem Säbelhieb in Sedan, lauteten meine letzten Gedanken, bevor ich leblos auf dem kalten Steinboden zusammensackte.